メタディスクリプションって一体どう書けばいいんだろう?

文字数やコツが分からなくて困る…

実は、メタディスクリプション(meta description)は検索結果でタイトルと並んで表示される重要な要素。正しく設定するとクリック率(CTR)やSEO面でプラスになりますが、我流で書くと逆効果になってしまうことも…。

そこで今回は、メタディスクリプションの基本から最適な文字数・書き方のコツ、WordPressでの設定方法までを分かりやすくまとめました。最近増えている「Googleの自動生成」への対処法や、AIを使った最新の作成術についても解説するので、初心者から中上級者まで必見です。

この記事を読めば、ユーザーがクリックしたくなるメタディスクリプションが書けるようになります。SEOで成果を出したい人は、ぜひ最後までチェックしてみてくださいね!

詳しい目次

メタディスクリプションとは?

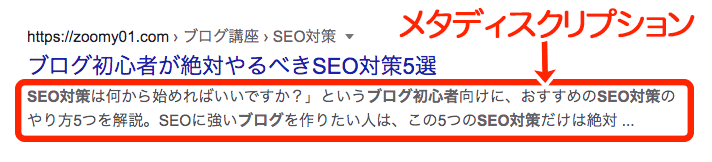

メタディスクリプション(meta description)とは、Webページの内容を簡潔に要約した説明文のことです。検索結果ではタイトルのすぐ下に表示され、およそ100〜120文字を目安に書かれるケースが多いため、スニペット(snippet)とも呼ばれます。

実際、ユーザーは検索結果でタイトルとメタディスクリプションをざっと読み、「この記事なら自分の疑問を解決できそうだ」と判断すればクリックしてくれます。つまり、クリック率(CTR)の向上に直結する重要な要素です。

「記事タイトルのほうがSEO的なインパクトが大きい」とはよく言われますが、メタディスクリプションの出来次第でアクセス数は大きく左右されるもの。SEOキーワードを自然に含めれば、検索エンジンへのアピールにもつながります。

検索順位そのものをすぐに上げられなくても、魅力的なメタディスクリプションでクリックされる確率を高めれば、結果的にブログ全体のアクセスアップにつながるのです。

【2025年版】SEO効果の高いメタディスクリプションの書き方

「メタディスクリプションをしっかり書けば、検索順位を上げなくてもアクセス数を増やせる」というのは昔から言われてきたことですが、2025年現在もその価値は変わりません。

ただし、Googleが自動生成を行うケースも増えているため、より的確かつ魅力的に書く工夫が必要です。ここでは、初心者でも実践しやすい7つのコツを紹介します。

コツ①:文字数は100〜120文字を目安に

メタディスクリプションは、100〜120文字くらいが最適とされています。

- 80文字未満 → 情報不足になりやすい

- 120文字以上 → 検索結果画面で切り取られ、ユーザーに伝わりにくい

実際の(2025年現在の)検索結果では、スマホ・PCともに80〜90文字程度が表示されることが多いです。一方、Bingなど他の検索エンジンでは100文字以上表示されるケースも。

念のため100〜120文字でまとめ、必要な情報(主なキーワード・メリットなど)を冒頭に凝縮しましょう。

コツ②:SEOキーワードをなるべく先頭に入れる

狙っているキーワードは、ディスクリプションの冒頭付近に配置するのがおすすめです。

- 視認性:

ユーザーは文章を頭から読んでいくため、「あ、自分の探しているテーマだ!」と気づきやすくなります。 - 検索エンジンの特性:

Googleはページ内の文章を上から順に重要度を判断するという説があります。先頭にキーワードを入れておくと、検索意図にマッチしていると評価されやすいです。

ただし、キーワードを詰め込みすぎると不自然になるので注意。「〇〇に関する記事だ」と伝わる程度に入れるだけでOKです。

コツ③:ユーザーが得られるメリットを入れる

メタディスクリプションには、ユーザーが「この記事を読んだら何が得られるのか?」を明確に書きましょう。

- クリック率を上げるポイントは、悩み解決やメリット(例:時短・お金・他人に勝つ)をチラ見せすること。

- たとえば「〇〇の方法をわかりやすく解説」「ライバルと差がつくテクニック」など具体性を出すと興味を引きやすいです。

初心者の方は「この記事を読んでユーザーが得するポイントは何だろう?」と考えてみましょう!

コツ④:サジェストワードを活用する

サジェストワードとは、検索エンジンの検索窓にキーワードを入力した際に自動的に表示される、関連度の高い候補のことです。

たとえば「メタディスクリプション」と打ち込むと、「書き方」「文字数」「効果」などが候補に挙がります。いずれも、実際にユーザーが検索しているニーズの高い語句です。

狙っているキーワードのサジェストワードをディスクリプションに自然に組み込むことで、検索エンジンに「この記事はユーザーの多様なニーズを満たしている」と判断される可能性があります。

ただし、不自然なキーワード詰め込みは逆効果になりかねません。タイトル・見出し・本文との整合性を取りながら、バランスよく活用しましょう。

コツ⑤:ターゲットを絞る

「この記事は誰に向けて書いているか」を明確にすると、クリック率(CTR)が上がります。

- 「SEO初心者向けにわかりやすく解説」

- 「ブログ中〜上級者が今すぐ実践できる方法」

- 「主婦がスキマ時間で稼ぐためのノウハウ」

など、具体的にターゲットを言及することで、「自分にピッタリの情報だ」と思ってもらいやすくなります。

コツ⑥:競合サイトより魅力的な文章を書く

検索結果は“相対評価”です。ユーザーは複数の記事タイトルやディスクリプションを一瞬で比較し、「もっとも魅力的に感じるページ」をクリックします。

そのため、競合サイトより“ほんの少し”魅力的な文章を目指すだけでも大きな差を生み出せます。

- 「検索上位10サイト」のディスクリプションをチェック

- 「ここは参考になる」「この言い回しは惹かれる」と思ったポイントを自分の文にも活かす

- 「他サイトが書いていないメリットや強み」を強調する

たとえ検索順位が変わらなくても、ライバルと差別化されたディスクリプションを用意すれば、クリック率(CTR)アップにつながる可能性は高いです。ぜひ一手間かけて、ユーザーの目を引きつけてみましょう。

コツ⑦:各ページで固有のメタディスクリプションを設定する

同じブログ内であっても、ページごとに重複しないオリジナルのメタディスクリプションを付けましょう。

- 「使い回し」は検索エンジンから低評価を受けるリスクあり

- ページごとのテーマや内容を反映させ、唯一無二の要約文にするのが理想

特に、ブログ初心者のうちは“とりあえず共通設定”にしてしまいがちですが、記事が増えるほど重複率が上がってしまうため要注意です。

AIを活用したメタディスクリプション作成術

メタディスクリプションは、書き方ひとつでクリック率(CTR)が大きく変わる重要な要素。しかし、毎回ゼロから考えるのは意外と手間がかかりますよね。そこでおすすめしたいのが、ChatGPTやGeminiなどの文章生成AIを活用する方法です。

AIに簡単な条件を与えるだけで、複数のディスクリプション候補をサッと作成してくれます。特にブログ記事数が多い方や、日々の更新頻度が高い方は、大幅な時短につながるでしょう。

- 作業効率アップ:

単純な文章作成をAIに任せることで、その分の時間をほかの大切な作業に充てられます。 - 複数案を短時間で比較できる:

2〜3パターン生成させ、最終的にベストなものを選ぶだけ。ABテストも行いやすくなります。

ChatGPTに投げるプロンプト例

たとえば、ChatGPTに以下のような指示をすると、複数のメタディスクリプション案が簡単に得られます。(※以下のテンプレートは、あなたのブログテーマやキーワードに合わせて書き換えてください)

あなたは「〇〇」について発信するブロガーです。

「△△」というキーワードで検索上位表示を狙ったブログ記事を作成します。

以下の条件で、この記事のSEO対策用のメタディスクリプションを考えてください。・ターゲット:「〇〇」の初心者

・メタディスクリプションに含めるサジェストワード:□□、◇◇、▽▽

・キーワードの使い方:メインキーワードである「△△」をなるべく前半に持ってくる

・記事の主な内容:(ここに記事の概要・読者が得られるメリットを書く)

・文字数:100文字〜120文字

・複数パターンを考え、それぞれに100点満点で点数をつけてください

AIは指示(プロンプト)が具体的であればあるほど、精度の高い文章を返してくれます。こうしたプロンプトをベースにChatGPTとやり取りを重ねれば、納得のいくメタディスクリプションを効率良く作成できるでしょう。

ABテストで最適化(中上級者向け)

さらにクリック率を高めたい方は、メタディスクリプションを“ABテスト”するのもおすすめです。

- 最初に2案用意して一定期間ごとに書き換え

- Search ConsoleでCTRの推移をチェック

- CTRが高かったディスクリプションを採用する

AIを使うメリットは、こうしたテスト用の文章を短時間で大量に生成できること。上手く活用すれば、より高いCTRを実現できるでしょう。

ブログ運営にAIを本格的に取り入れたい方は、以下の記事もぜひ参考にしてみてください!

WordPressでメタディスクリプションを設定する方法

WordPressでメタディスクリプションを設定するには、大きく分けて「テーマの設定画面を使う方法」と「SEOプラグインを使う方法」の2種類があります。

ここでは、それぞれのメリットと注意点をあわせて解説します。

テーマの設定画面を使う場合

最近のWordPressテーマには、記事編集画面やテーマカスタマイズ画面でメタディスクリプションを設定できる機能が標準搭載されているものがあります。

- Cocoon

- JIN:R

- AFFINGER6

これらのテーマでは、投稿画面の下部やサイドに「メタディスクリプション入力欄」が用意されているケースが多いです。

- プラグインを追加する必要がないため、サイトの表示速度を保ちやすい

- テーマ開発者が推奨する方法をそのまま実装できるので、不具合が起きにくい

- テーマによって設定画面の場所や項目名が異なる

- メタディスクリプション設定機能がないテーマも多い(例:SWELLやSTORK19など)

プラグインを使う場合

もしお使いのテーマにメタディスクリプション設定機能が見当たらない場合は、SEOプラグインを導入しましょう。代表的なプラグインとしては、以下のものがあります。

- All in One SEO

- Yoast SEO

- SEO SIMPLE PACK

いずれも記事編集画面に専用の入力欄が追加されるため、そこにメタディスクリプションを入力すればOKです。

- 高度なSEO機能(XMLサイトマップやタイトルタグ調整など)もあわせて利用できる

- プラグインが継続的にアップデートされるため、最新のSEO基準に対応しやすい

- テーマとプラグインの相性によっては不具合(表示崩れ・機能の競合など)が起きる可能性がある

- 不要なプラグインを増やすと、サイトスピードの低下やセキュリティリスクに繋がる恐れがある

メタディスクリプションを設定できるWordPressテーマに、さらにSEOプラグインを入れると二重設定になるケースもあるので注意してください。

サイトスピードが遅くなったり、SEO評価を損ねる可能性があります。

メタディスクリプションがGoogleに反映されない時は?

メタディスクリプションをしっかり設定したのに、検索結果にそのまま反映されない…。

そんなときに考えられる主な原因と対策をまとめました。初心者の方もなるべく簡単に確認できるように、チェックリスト感覚でご覧ください。

①:記事がクロールorインデックスされていない

- 記事がまだクローラー(Googleのロボット)に巡回されていない

- インデックス(検索エンジンのデータベース)に反映されるまでタイムラグがある

- Search Consoleの「URL検査」でインデックス状況を確認

- 必要に応じて「インデックス登録をリクエスト」する

「Search Console」とは、Googleが提供する無料ツールです。サイトのインデックス状況やSEO関連のデータを確認できます。

②:Googleが独自性のある部分を抜き出している

- メタディスクリプションより本文の方が、ユーザーにとって有益だと判断された

- メタディスクリプションが他サイトと似通っていて、Googleが差別化を図ろうとした

- 本文中の“独自性”をメタディスクリプションにも取り入れる

- 競合記事と差別化できる要素を明確に書き加えてみる

自分のサイトならではの強みを、ディスクリプションにもしっかり盛り込むことが大事です。

③:検索クエリとの関連性が低い

- ユーザーが検索したキーワードを、メタディスクリプションが満たしていない

- キーワードを入れすぎ or 逆に全然入っていない

- ターゲットキーワードをなるべく前半に入れる

- 書き換え後は再度「インデックス登録」をリクエストして、様子を見る

「キーワード詰め込み」は逆効果なので、あくまで自然に含めるのがコツです。

④:メタディスクリプションが長すぎる

- 文字数が多いと途中で切れたり、勝手に書き換えられるリスクが上がる

- 100〜120文字を目安に簡潔にまとめる

- 不要な装飾や回りくどい表現を削ぎ落として、重要な情報を凝縮

⑤:GoogleのAI自動生成(スニペットの書き換え)

- BERTやMUMなどのAIモデルが進化し、本文や検索意図を解析して別のスニペットを表示

- 本文とディスクリプションの内容をそろえる

- CTR(クリック率)が低い場合のみリライト→インデックス登録→CTRを再確認

- Googleが自動生成した文の方がCTRが高いなら、あえて静観もアリ

Search Consoleでクリック率を見ながら、「Googleの自動生成」と「自作ディスクリプション」のどちらが良いか判断しましょう。

まとめ

今回は、メタディスクリプションの基本からAIを活用した効率的な作成術、さらにWordPressでの設定方法や「反映されない場合の対処法」まで、幅広く解説しました。

メタディスクリプションは、検索ユーザーに「あなたの記事を読むメリット」を端的に伝える重要な要素です。ぜひこの記事の内容を参考に最適化を進め、検索結果でのCTRアップを目指してみてください。

とはいえ、クリック率を左右するうえで最も大きな要因は「記事タイトル」です。たとえディスクリプションを完璧に整えても、タイトルが弱ければユーザーの関心を引くのは難しくなります。

次の記事では、クリックされやすい記事タイトルを付けるための具体的なコツを詳しく紹介していますので、ぜひあわせてチェックしてみてください!

ワードプレステーマによってメタディスクリプションの設定機能がない事もあるんですね。あるのが当然だと思ってました(*_*)

テーマを選ぶときに気をつけようと思います。

はみぃさん、こんにちは!

先日はコメントをいただきありがとうございました。

メタディスクリプションの設定機能は、ワードプレステーマについていない方が多いと思います。

普通はSEOプラグインで管理します。

なぜなら、ワードプレステーマでメタディスクリプションを設定する場合は、

ワードプレステーマを変更する時にデータを移すのが大変になるからです。

データの移行をスムーズに行うために、普通はSEOプラグインで設定します。

ご参考になれば幸いです!